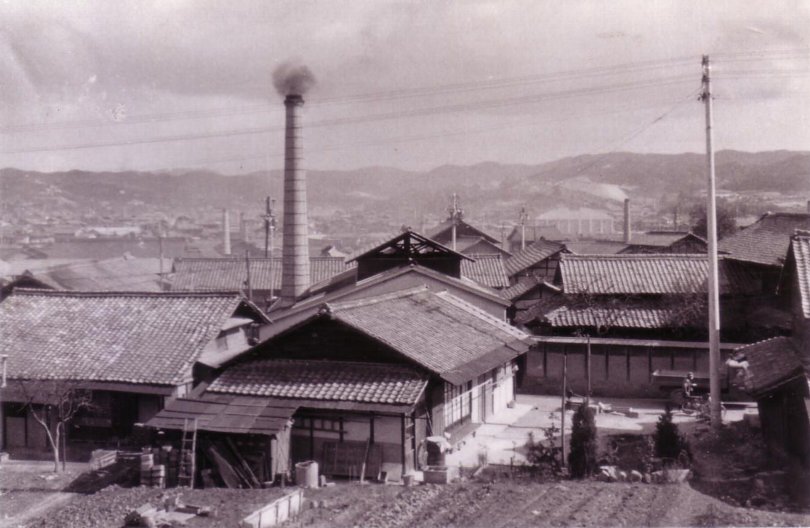

窯の歴史 徹底調査 愛知県の博物館 Museum of Aichi http://www.geocities.jp/shimizuke1955/index.html から転載

| 煙突は、窯があってからこそ煙突としての役目を果たせる。そこで、まずはじめに窯の歴史を、窯を稼動させるのに必要な燃料の歴史と共に調べてみた。 |

|

| 1.野焼き 野焼きは、土器、土師器(はじき)を作った焼成方法で、陶器の発明以来、5世紀まで1万年以上使われた、平地に浅く窪みをって土器を入れ、木材を焼く仕 組みになっている、窯ができる以前の焼成方法です。野焼きは、大きな「たき火」のようなもので、温度は600℃〜800℃程度しか上がらず、長い時間をか けて焼きます。 |

|

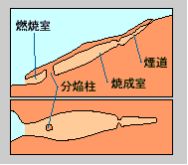

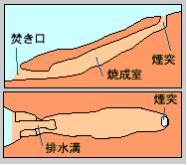

| 2.窖窯(穴窯) 本格的な「窯」の伝来は窖窯からで、5世紀古墳時代になり、朝鮮半島百済から帰化人とともに伝わったといわれます。中国では3,500年ほど前に発明さ れ、朝鮮半島は4世紀に伝わった。穴窯は画期的な技術進化で、焼成室を持つことで高温を得ることができるようになりました。木材が燃料であるが、温度は条 件が良いと1,200℃以上に上がる。当時の最新ハイテクだったのでしょう。 |

|

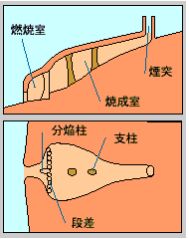

| 3.大窯 16世紀初頭 室町時代に次の段階として、窯は地上式の焼成室を持つようになります。地下からの湿気を避けようとしたためで す。湿気があると温度が上がらず、良い窯になりません。燃焼室と焼成室との間は分焔柱に加えて段差を付けるようになり、火の回りを良くする改良が加えられ ています。場所は急斜面の頂上近くへと変わりました。 |

|

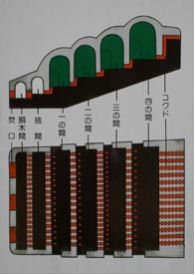

| 4.登り窯 登窯は10世紀ごろに中国で開発され、宋代に発達し、日本にはその700年後、1610年頃江戸時代初期に唐津に伝わり、そ こから日本の各地に広まりました。燃料が重油になるまではこの窯がでした。 |

|

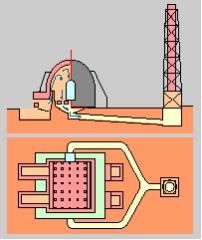

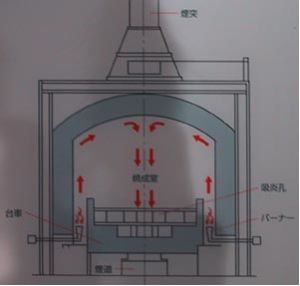

| 5.石炭窯 1909年 ヨーロッパから技術導入。 化石燃料を使う利便性のため、たちまち旧来の窯を駆逐します。焔は半円筒状の横から上 に上がり、床から煙突に抜け、3日で焼成が可能となります。 石炭窯は円窯と角窯に分類されています。 |

|

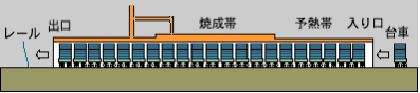

| 6.トンネル窯 トンネル状の窯の中を台車にのった製品が移動する間に、余熱から焼成、冷却まで連続して行う窯です。主に重油やガスを燃料とします。 |

|

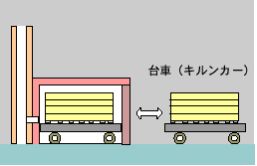

| 7.

シャトル窯 焼く陶磁器を外で台車に積み込み、それを引き入れて焼く窯です。 |

|

| 8.

ガス窯 現在は目的に応じてさまざまな窯の種類が混在しているが工業生産では現在の主流。形状は一辺3m程度の立方体で大きな金庫のような形で、1日で焼成が可 能となりました。 |

|

|

1.薪 野焼きはもちろん穴窯や大窯、登り窯などに使用されます。特に樹脂を多く含み、高温になる、アカマツの薪がよいとされています。 |

|

2.石炭  石炭窯に使用されます。明治時代から窯の燃料として使われる石炭のほとん どが質の悪い石炭の「亜炭」、「褐炭」で、太平洋戦争中にも使用されました。 |

|

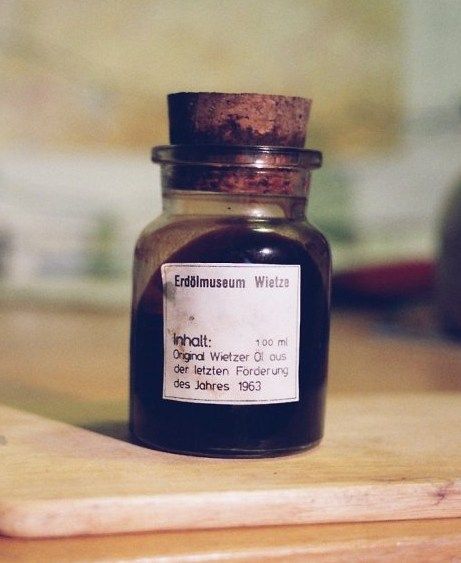

3.重油 重油窯(トンネル窯・シャトル窯)に使用されます。A重油やC重油という重油を使用しています。 |

|

4.ガス 現在、主流のガス窯に使用されます。ボンベから供給され、上記の三種より効率が良くなります。 |

|